発行

:じほう制作

:医薬情報研究所ブックコード

:ISBN978-4-8407-5642-6版型

:A5判発行日(最新版)

:2025年8月ページ

:620

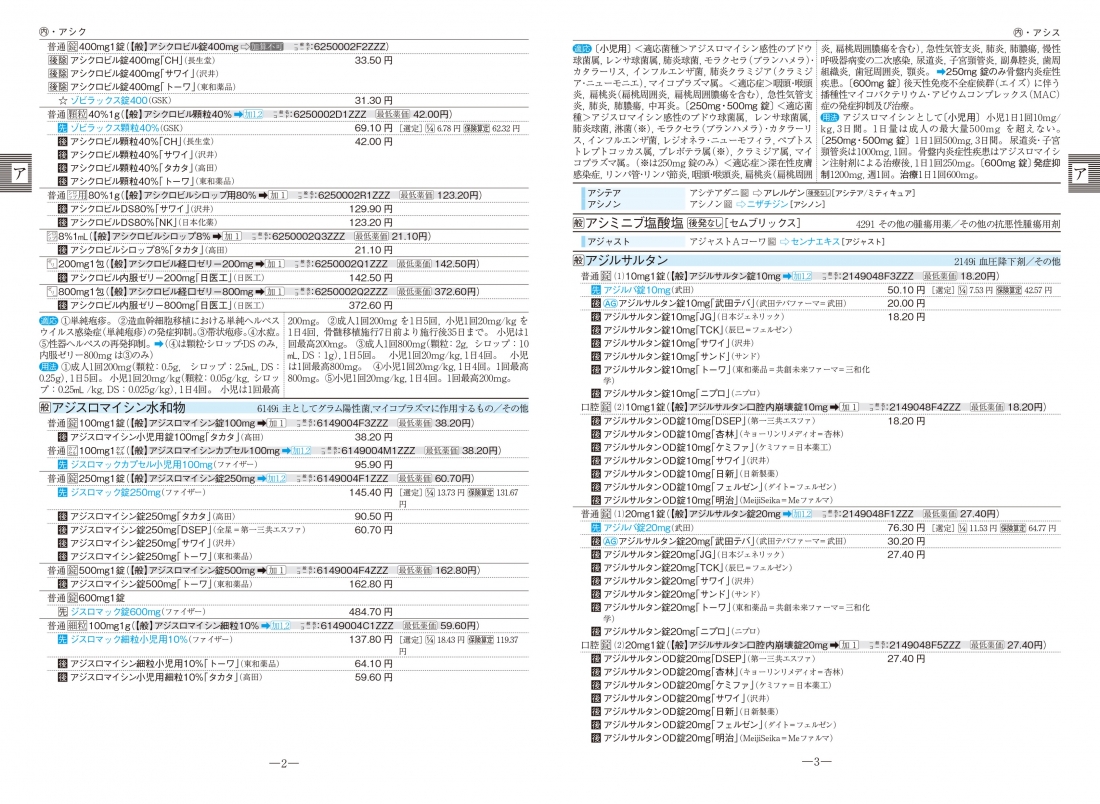

「“基礎的”になったかつての後発品。変更していいんだっけ?」 ――はい。対象は本書をご覧ください。

本書では,参考として基礎的医薬品に指定されたもののうち,それ以前に診療報酬上の後発医薬品であった品目が含まれる成分グループについても本文に掲載し,同グループ内の該当品目に〔基礎的〕を付しました。変更調剤の際に参照ください。

本書は診療報酬点数上評価される後発品が登場した平成14年から,旧書名「後発医薬品リスト」として発刊。広く普及し馴染みのある先発・代表薬名から,同一成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)を探せる実用・専門書としてお届けしてまいりました。

平成24年の改定において“後発品使用促進策”の切り札として一般名処方加算が加わり,後発品の使用率の伸びに大いに貢献しているとも言われています。

本書は,「先発・代表薬(商品名)」から検索する旧来の要素は残しつつ,先述の一般名処方加算に対応するべく,一般名からも検索可能な書籍としてリニューアルしました。 商品名から検索する“検索欄”では,その剤形と一般名を表記。概要として,“その品目のどの剤形が後発品か”また一般名が何かがわかります。一般名ごとにまとめられた詳細欄は,同一成分の後発品を剤形,規格別に薬価の高い順に表記し,これまで通り豊富な情報を掲載しました。

新しい制度にあわせ,一般名処方加算の対象となる製品群に,厚生労働省が公表した「一般名の標準的な記載」および「一般名コード」を表示,さらに処方せんの「種類」の計算に算定できる「最低薬価」を掲載しました。また,令和5年1月実施の「電子処方箋管理サービス」において,加算対象ではないものの,過去に使用された一般名コード,標準的な記載が登録可能となった品目について参考情報として掲載しています。同様に厚生労働省が示した先発品情報や後発除外品目(薬価算定の結果,先発品より高額・同額のため,診療報酬上の後発品とはみなさないとされた品目)の情報に加え,改定により範囲が広がった,同一視される剤形の整理にも対応できるよう表記を工夫しました。

(2025年7月現在の情報です。)

■選定療養の対象が分かる!

令和6年10月実施の,いわゆる選定療養の対象となる医薬品は,本文でその記載とともに計算の目安となる各数値,長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1から計算する“「特別の料金」に係る費用”と,保険外併用療養費の算出に用いる価格から計算する“選定療養を除く保険対象となる費用”を該当する品目に記載しています。

■先発・後発等のマークが,より詳しい区分で見分けられるものに!

上記に対応した,弊社オリジナルのマークで整理。先発・後発医薬品それぞれで詳細な分類が把握できます。これらの分類により,算定における「後発医薬品の数量シェア換算(置換え率)」の対象かどうかを判別できます。

平成28年4月1日以降,後発品のある先発品(「準先発品」を含む)を対象とした従来の一般名処方加算を加算2とし,後発品がある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合に一般名処方加算1が算定可能となりました。本書では,それぞれに対応する一般名処方の標準的記載にマークを表示しました。